- .

ボクの名前は鉈木ツボミ。いつか花を咲かせるように、父が名づけてくれた。

しっかりものの父と、少しのんびりものの母

兄弟はいない、一人っ子。

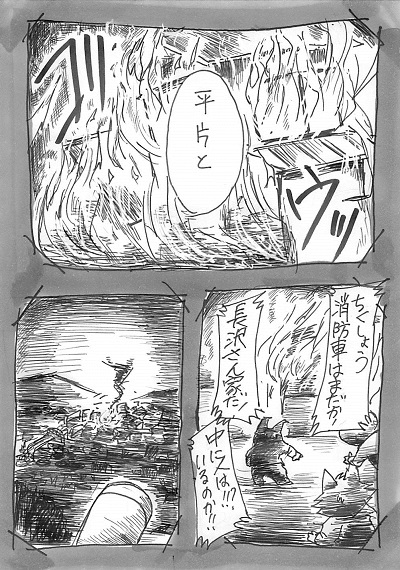

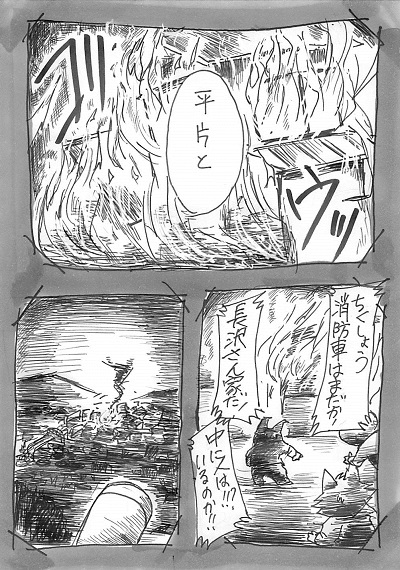

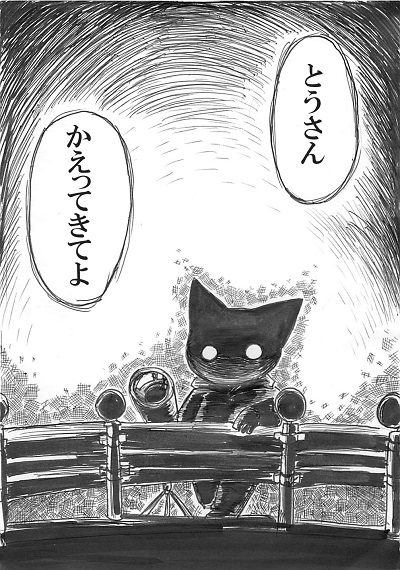

父は記憶管理局の局長という仕事をしている。

記憶管理局というのはヒトの記憶回路の研究施設で、

あの忘身刑の執行も請け負っている国のための大事な機関だ。

父はその記憶管理局で一番偉い人。

だからすごく忙しいけど、休日は出来るだけ家族の時間をとってくれる、

とても優しい、尊敬できる自慢のパパだ。

母は専業主婦。家に帰ると明るく出迎えてくれる。

いつもニコニコしている人で、料理がとても上手だった。

父と母とても仲がよく、夫婦喧嘩なんて一度も見たことがない。

そんな二人の元に生まれたボクは、とても幸せ者なんだと思う。

立派な一軒家で何不自由なく育ててもらった。

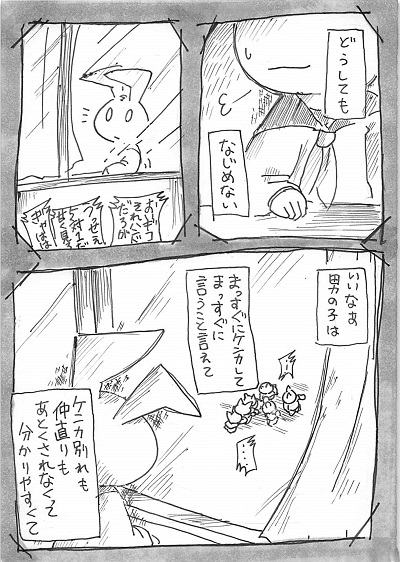

ただ、ボクは両親の期待に応えられているかは自分でもわからない。

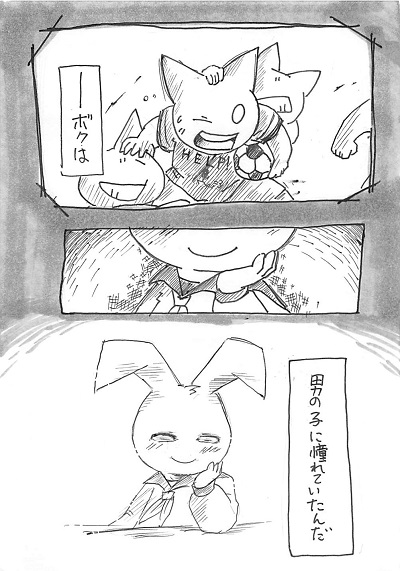

ボクは女でありながら、全く女の子らしくないからだ。

「ボク」

その一人称をボクが使うと、いつも笑顔の母は少し困ったように僕を諌めるのだ。

「ツボミ、あなたは女の子なのだから、もう少し可愛い言葉を使いなさい。」

「女の子らしく」「可愛らしく」

ボクはそうは有りたくなかった。

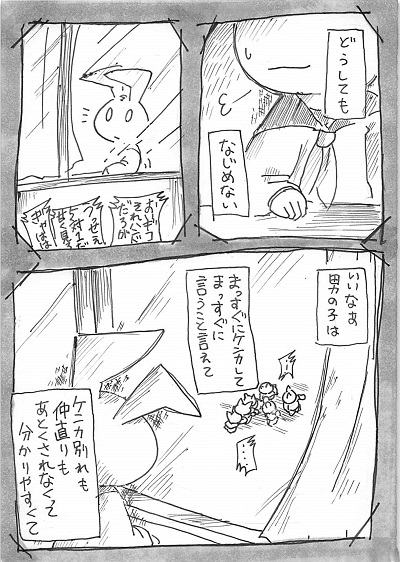

「女の子」のあのねっとりとした陰湿な性質を、自分が持たねばいけない意味がわからなかった。

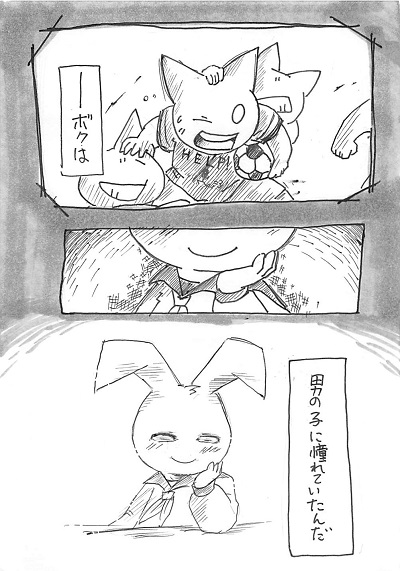

友達も男の子ばかりだった。その方が楽だったから。

小学6年生、少し早めの初潮が来た時はゾッとした。

自分が嫌っている「女」というものに否応もなく引きずり込まれている気がして。

ボクは体操着を着るのを泣いて拒んだ。

体の線が出る体操着が、嫌いだった。

ボクの体が女になっていくのを、人に見られたくなかった。

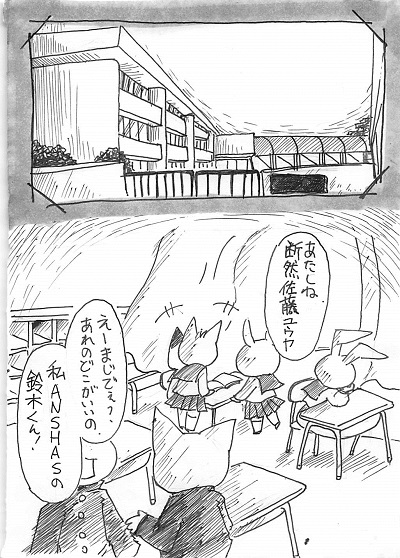

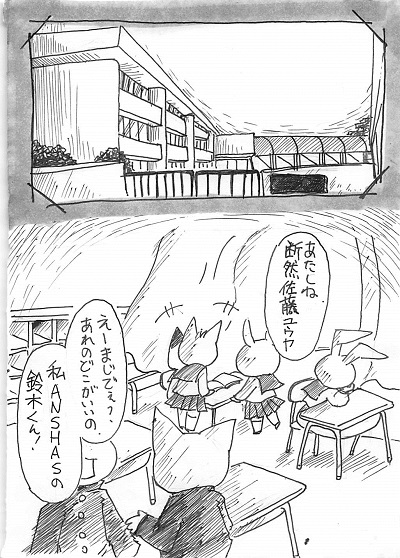

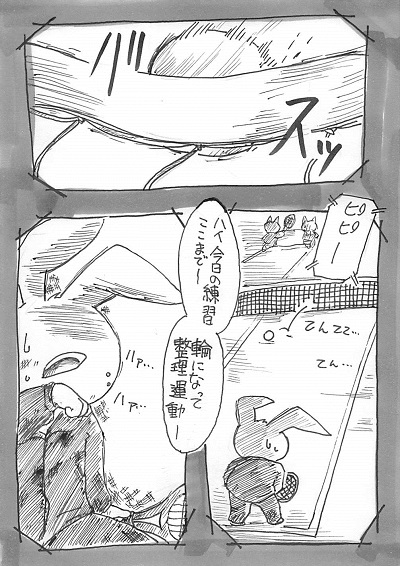

中学生。なんてことのない公立の中学校に上がったボクにさらなる試練が待ち受ける。

スカートだ。

オンナノコの象徴、スカート。

ボクは毎日身をすり減らす思いであのひらひらとした布を腰にまとい、

学校へと向かった。

妙に記憶力だけは良いこの頭をうまく使いこなせるわけでもなく、スポーツに秀でてたわけでもない

運動嫌いのボクが部活にのめり込んだのは、スカートを履かずに済んだからかもしれない。

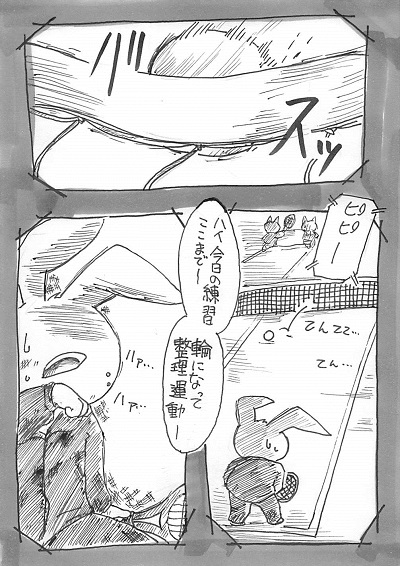

特に考えもせずふらりと入ったテニス部。うちの中学では、スコートは必須ではなかったし

下手ではあったけどテニスは思いのほか面白く、、ボクは部活を楽しみに学校に通うようになっていた。

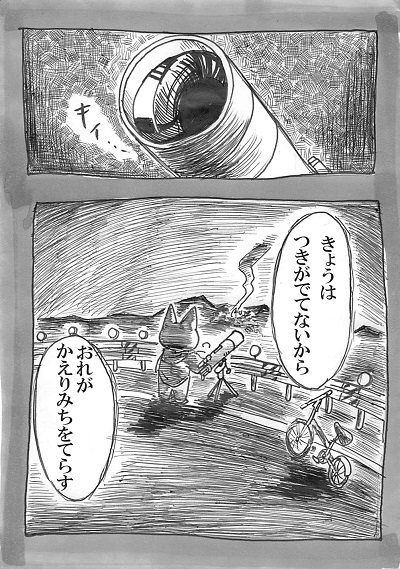

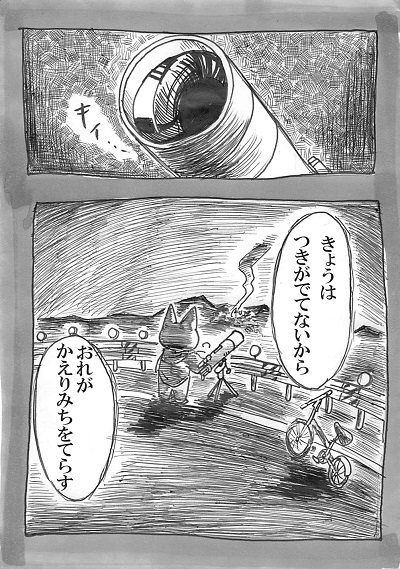

部活と、あと、もう一つ。

.

つづく